Mi amistad con Octavio fue siempre gregaria. En los más de 30 años que nos conocimos siempre estuvimos rodeados de amigos, al principio conversando mientras tomábamos café, y años más tarde bebiendo un trago en el portal.

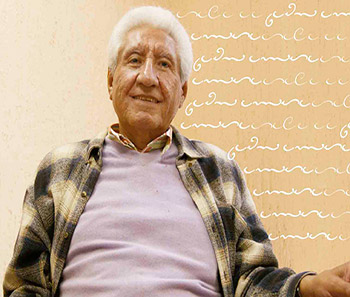

Lo recuerdo apacible y sonriente, con esa hermosa sonrisa ancha que tenía, desde los remotos días en que nos conocimos en el café de la Casa de la Cultura, a fines de la década de los 70. Ese café era nuestro punto de reunión y tenía al lado una pequeña sala de cine donde se proyectaron durante muchos años buenas películas, en una época en que el cine comercial generalmente ofrecía basura holliwoodense.

Ahí hablamos horas enteras de los libros que estábamos leyendo, de los primeros textos que escribíamos, de los artículos polémicos publicados en las revistas Plural, Vuelta, Nexos, Cuadernos Políticos, en los suplementos que dirigía Fernando Benítez y Roger Bartra. Leíamos literatura, filosofía, poesía, discutíamos de política y exaltados por la cafeína manteníamos el ambiente cargado con el humo de nuestros cigarros.

Ahí hablamos horas enteras de los libros que estábamos leyendo, de los primeros textos que escribíamos, de los artículos polémicos publicados en las revistas Plural, Vuelta, Nexos, Cuadernos Políticos, en los suplementos que dirigía Fernando Benítez y Roger Bartra. Leíamos literatura, filosofía, poesía, discutíamos de política y exaltados por la cafeína manteníamos el ambiente cargado con el humo de nuestros cigarros.

Octavio llegó a ese café con Chucho Pedroza, un especialista en óptica, colega de ustedes acá en el INAOE. Éramos muy jóvenes, nadie se acercaba a los treinta años en ese entonces. Todos estábamos iniciando algo: nuestro primer empleo, nuestro primer artículo, un postgrado, estrenando el primer departamento, algunos se habían casado recientemente, otros, arrepentidos, estaban felizmente divorciados. Vivíamos una especie de estreno generalizado que compartíamos alegremente. Un día decidimos cambiar el café por la cerveza y nos trasladamos a uno de los portales, donde las mesas eran más nutridas y las conversaciones aún más entusiastas. En el grupo había filósofos, antropólogos, historiadores, médicos, neurofisiólogos, cocineros, abogados, escritores, músicos, poetas, geólogos, un rector, y con Octavio, un astrónomo.

En esa transición del café a la cerveza Octavio y yo nos estábamos deshaciendo de nuestras respectivas parejas y de un primer matrimonio mal logrado. En ese momento para nosotros tenía mucho sentido la diferencia entre el Patrimonio, como un conjunto de bienes, y el Matrimonio, como un conjunto de males. Fue un periodo en que disfrutamos de una soltería festiva. Una noche en la que estábamos con cuatro o cinco amigos, alguien sugirió iniciar una parranda recorriendo los congales de mala muerte que se ubicaban en la salida hacia Tlaxcala. A todos nos pareció la mejor de las ideas y nos fuimos para allá. Llegamos a la media noche a un amplio salón semivacío, con mesas y sillas de metal y una orquesta malísima tocando alegremente desde un pequeño estrado. Debió ser un día especial porque las mujeres que bailaban con los clientes estaban disfrazadas. Tal vez era carnaval o algo así. Uno de nuestros amigos, un periodista bajito de estatura, bailaba feliz de la vida con una mujerona disfrazada de Mujer Maravilla, dadas las proporciones ya se imaginarán el por qué de su felicidad. El caso es que la pasamos muy bien, fue una de esas noches memorables que a Octavio le gustaba recordar. Como a las cuatro o cinco de la mañana cerraban el lugar y nosotros estábamos tan divertidos que Sergio Aguirre propuso que nos fuéramos a su casa con todo y nuestras nuevas amigas. Así que salimos de ahí y nos amontonamos en dos vochitos, el de Octavio y el mío. Íbamos tan apretados que las colas de las zorras salían por las ventanas. En casa de Sergio amanecimos, en ese estado semejante a la beatitud que se experimenta después de una buena parranda.

Todos sus amigos de entonces recordamos una fiesta que organizó en su casa, acá en Tonantzintla. Era obligado, como astrónomo que era, que nos invitara un día al observatorio, pero no de día, en una insípida visita turística, sino de noche, para poder espiar las estrellas como Dios manda, o más bien, como Galileo manda. Tal vez Octavio ya se había separado y vivía solo con Ponky, creo que así se llamaba una perrita a la que quiso mucho. Fue una fiesta fabulosa, en la que bebimos y bailamos un poco de todo, pero recuerdo especialmente un disco de Chuck Berry que a Octavio le encantaba y que me grabó en un casete que conservo hasta la fecha. Cuando alcanzamos ese grado de euforia que despierta el alcohol, fuimos a conocer y a mirar por el telescopio. No les voy a explicar a ustedes lo que significa asomarse por primera vez al cielo desde un aparato como ese, sólo puedo decir que en esas circunstancias fue una experiencia inolvidable. Un gran regalo que Octavio hizo a sus amigos.

En los últimos años Octavio dejó de asistir a las reuniones del portal, quizá desde el tiempo en que murió Chucho Pedroza, y entonces nos reuníamos en el jardín de nuestras casas, sobre todo en la de Octavio y Rosalina, en la de Rollin y Alma, en la de Eduardo y Ana y en la nuestra. La última vez que lo vi fue en mi casa y la penúltima en la suya. En esa ocasión un amigo francés, Guy Rozat, nos dejó con la boca abierta cantando O sole mío y tuvimos cuerda suficiente para bailar buena parte de la noche. En esas reuniones, que seguramente seguirán mientras nos podamos mantener en pie, uno tiene la sensación de que al voltear la mirada se va a encontrar con él, sonriendo al fondo del jardín.

Con Octavio recuerdo haber tenido dos largas conversaciones, con largas quiero decir que fueron temas recurrentes durante una temporada y que volvíamos a ellas con gusto para añadir nuevas ideas.

Una fue a propósito de la lectura del libro Los sonámbulos, de Arthur Koestler. Esa extraordinaria historia de la astronomía escrita por una de las mentes más brillantes del siglo XX. Alguna vez comentamos ese libro con Alejandro Rivera, a quien algunos científicos trataban con cierto desdén señalando que era un autodidacta. Octavio no compartía esa opinión y simplemente decía que los autodidactas tenían un mérito especial, porque habían elegido el camino más difícil para acceder al conocimiento.

El otro tema recurrente que tuvimos durante algún tiempo fue el de los cielos de Tonantzintla, que a cada uno nos había atrapado: a él el cielo nocturno por el que se desplazan los astros y la luz de las estrellas, y a mí el cielo estático y mitológico que ornamenta el interior del templo de Tonantzintla.

Octavio, ustedes saben, era un hombre reservado que tenía una extraña cualidad: la de saber escuchar. En un mundo donde todos queremos hacer valer nuestro punto de vista, Octavio sabía hacer a un lado ese vanidoso afán y no discutía acaloradamente, ni pretendía tener la razón o convencer al otro de cualquier cosa. Es como si tuviera conciencia —y hasta ahora que escribo estas líneas me doy plena cuenta de ello— de lo inútil y lo efímeras que son las razones expuestas en una discusión. Seguramente su profesión influía decisivamente en este rasgo de su personalidad. Un hombre acostumbrado a mirar silenciosamente las estrellas y a pensar en dimensiones temporales que exceden de un modo desconcertante nuestras vidas, tiene por fuerza que considerar los asuntos humanos como dotados de una futilidad que los demás no advertimos fácilmente.

Dice Elena Poniatowska, quien lo quiso y supo apreciar su calidad humana, que Octavio se las sabía de todas todas porque convivió largas temporadas con Guillermo Haro en este observatorio. Los imagino aquí, solos, topándose de cuando en cuando en el jardín, cruzando unas cuantas palabras que los llevaban a poner los pies en la tierra. No están ausentes, siguen andando de cuando en cuando entre estos eucaliptos, hablando de estrellas, que ahora pueden contemplar mucho más de más cerca.