Hay un dicho popular —diríase que antiecológico— que dice que “según el sapo es la pedrada”. Esto viene a cuento porque durante 2023 y 2024 por todos los medios de comunicación en el país se anunciaron olas de calor y alertas para no exponerse al Sol, hidratarse, y tener especial cuidado con los niños y los ancianos. Se dijo que el peor riesgo al que nos enfrentábamos era el golpe de calor (ver artículo de Luyando, en este número).

Así, el mismo evento (pedrada), no afecta o le pega de la misma manera a todas las personas (sapo) ¿Quiénes son los más vulnerables en la ciudad de Puebla?

En un estudio preliminar reciente, realizado por los autores de este artículo, consideramos que las variables disponibles que nos indicarían vulnerabilidad a olas de calor en el municipio de Puebla eran, en cuanto a población: los menores de edad, los mayores de 60 años, o con alguna discapacidad.

Factor fundamental para evaluar quiénes son más vulnerables es no contar con servicios médicos, o que carecieran de agua entubada, energía eléctrica o tecnologías de la información (para recibir alertas tempranas, por ejemplo).

Esta información se obtuvo para las 17 juntas auxiliares con las que cuenta el municipio (Inegi 2021). Se encontró que para la ciudad de Puebla (Heroica Puebla de Zaragoza), personas de la tercera edad (>60 años), son 203 mil 960, y que los menores de 18 años son 402 mil 209.

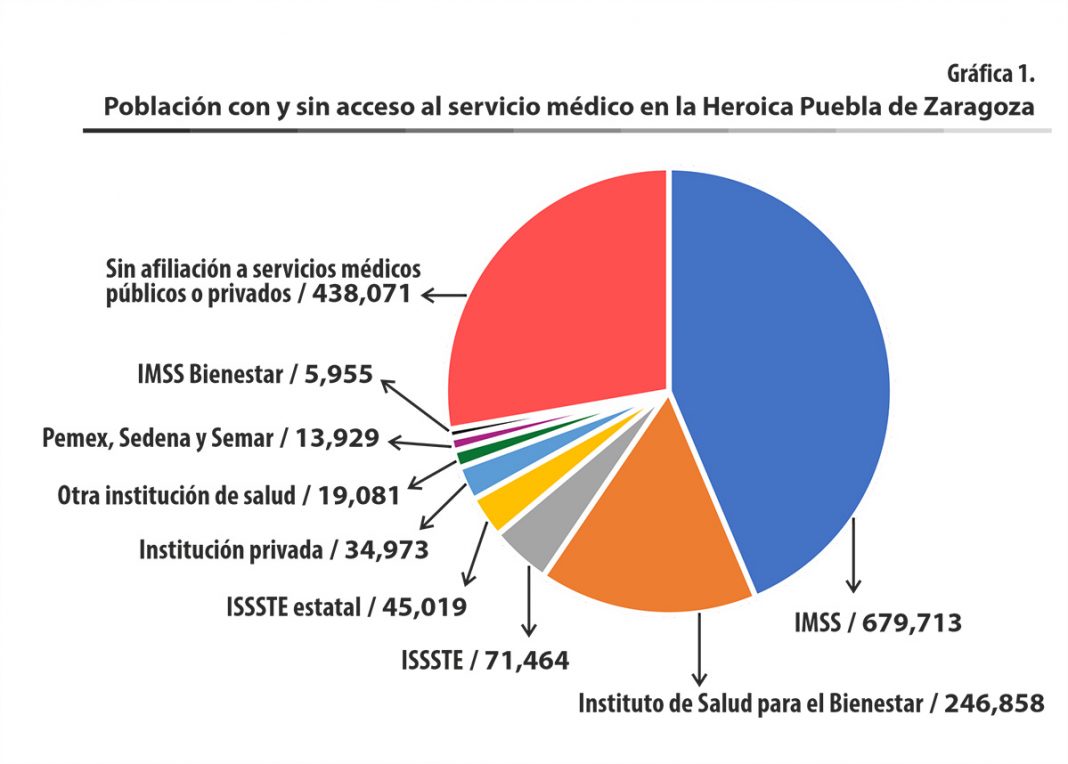

En cuanto a personas con alguna discapacidad, se tiene un total de 122 mil 334, siendo la discapacidad motora la que es mayor, con 28 mil 417 personas con esa condición. Relativo a la población con acceso a algún tipo de servicio médico, 72 por ciento de la población de esa junta tiene algún servicio médico (público o privado), pero 438 mil 071 no tienen alguna afiliación a servicios médicos (ver gráfica 1).

Finalmente, encontramos que la ciudad de Puebla cuenta con un total de 10 mil 305 personas vulnerables debido a que en su vivienda no disponen de energía eléctrica, o agua entubada o drenaje, o no disponen de tecnologías de la información y de la comunicación.

Siguiendo este criterio, encontramos que hay localidades en las juntas auxiliares que tendrían alta vulnerabilidad a los eventos extremos de temperatura (máxima o mínima), mientras que otras su vulnerabilidad sería media o baja.

En estudios futuros, también sería importante tomar en cuenta el tipo de ocupación (dentro o fuera de casa o las condiciones de la instalación donde se labora), lo que permitiría detectar la exposición mayor que sufren los trabajadores al “aire libre” (agricultores, trabajadores de limpieza o de la construcción, por ejemplo). No digamos ya los miles de migrantes que durante 2023 y 2024 recorrieron a pie, del sur al norte de México, en condiciones de sequía y calor extremo. También son vulnerables los trabajadores hacinados en oficinas con poca ventilación, así como aquellos que utilizan hornos (ver artículo de Hernández y de la Torre, en este número), en “la alfarería o la panadería, así como en ladrilleras, caleras y talleres de fabricación de vidrio”, sujetos de por sí a altas temperaturas.

En condiciones de altas temperaturas se compromete la capacidad del cuerpo humano de regular su temperatura, y que pueden multiplicarse los efectos en su salud como calambres, agotamiento, golpes de calor. Además, se pueden agravar las afecciones crónicas, como las cardiovasculares, las respiratorias, cerebrovasculares, y las relacionadas con la diabetes.

¿Qué posibles soluciones existen?

Se puede reducir el estrés térmico (malestar por altas temperaturas) durante las olas de calor mediante centros públicos de refrigeración o, en el largo plazo, con la adopción generalizada del aire acondicionado. Desgraciadamente, aunque esta opción está fuera del alcance de los que carecen de energía eléctrica, no es una solución ecológicamente aceptable, pues el aire acondicionado saca el calor de la habitación, calentando aún más las calles.

Un factor más de largo plazo sería considerar las áreas verdes que se tuvieran en las localidades con población con alta vulnerabilidad. Sin embargo, existen estudios que indican que en la ciudad de Puebla solo se tienen 1.95 m2 de área verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda de 10 a 15 m2 por habitante (de Gante Cabrera et al, 2024).

Aumentar las superficies verdes en las ciudades es una estrategia que se está promoviendo en la mayoría de las ciudades donde las personas han sufrido por las olas de calor, particularmente las más vulnerables. Una iniciativa para la ciudad de Puebla es multiplicar los llamados jardines de polinizadores, que aportan una reducción importante de la temperatura y que además tienen una visión ecológica.

Una opción sumamente interesante que se está impulsando es la arquitectura bioclimática (ver artículo de Santiago et al, este número). Básicamente, se trata de diseñar construcciones basadas en el clima local, a fin de que se proporcione confort térmico aprovechando los recursos naturales del entorno, manteniendo las temperaturas interiores lo más constantes posibles, en cualquier clima o estación del año.

Las lluvias torrenciales sobre las ciudades

Otro efecto que se asocia al aumento de temperaturas y las islas de calor en algunas ciudades (como la ciudad de México) son las lluvias torrenciales (Jaúregui y Romales, 1996; Niyogi,, 2024), también llamadas lluvias urbanas. Las ciudades están hechas de materiales que absorben calor (como el asfalto, oscuro y no permeable). Aunque las causas son mucho más complejas, se puede decir que el calentamiento urbano produce un aire inestable, que tiende a ascender. En las alturas, ese aire caliente se enfría y puede provocar nubes productoras de lluvia intensa o incluso tormentas. Se denominan lluvia convectivas.

En una ciudad se aúnan los aerosoles (que funcionan como núcleos entorno a los cuales se agrupan las gotas de agua) y las construcciones urbanas, que obstaculizan el flujo del viento, que finalmente puede converger, literalmente chocando y provocando un ascenso mayor de aire caliente y húmedo, e intensificado la posibilidad de lluvias torrenciales (https://earthobservatory.nasa.gov/features/UrbanRain). Además, claro, las consecuentes inundaciones debido a las toneladas de basura acumuladas en calles, ríos y barrancas.

Así, al reducir la intensidad de las islas de calor, y aumentar las áreas verdes, y multiplicar superficies permeables y no oscuras, también podría reducir el riesgo de lluvias torrenciales sobre la ciudad.

Los autores agradecen el apoyo del proyecto PAPIIT: IN103925. UNAM

Referencias

INEGI (2021), “Censo de Población y Vivienda 2020”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en: <https://bit.ly/3MGeiUe>

Niyogi, Dev, Global scale assessment of urban precipitation anomalies. Proceedings of the National Academy of Sciences (2024). DOI:10.1073/pnas.2311496121.

Jaúregui, E., E. Romales. 1996. Urban Effects on Convective Precipitation in Mexico City. Atmospheric Environment Vol. 30, No. 20, pp. 3383-3389

de Gante Cabrera, V. H., Badillo González, J., & Cuautle García, L. M. (2024). Análisis de las áreas verdes urbanas del municipio de Puebla, México. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades 5 (6), 2787 – 2796. https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3198