El Centro Histórico de Puebla es conocido por su vasto patrimonio cultural material e inmaterial. Desde su origen, en 1531, en los barrios indígenas se realizaron diversas actividades donde se trabajaba con altas temperaturas producidas por el uso de hornos y calderas —de diversas formas, materiales y tamaños—, que se volvieron elementos protagónicos de los talleres, de las viviendas y de espacios abiertos, lo que seguramente impactaba en la calidad del aire, pero, sobre todo, en la salud de los artesanos. Poco se sabe del impacto sobre el uso de la leña, con el uso de fogones, en la alfarería o la panadería, así como en ladrilleras, caleras y talleres de fabricación de vidrio, además de los baños de vapor.

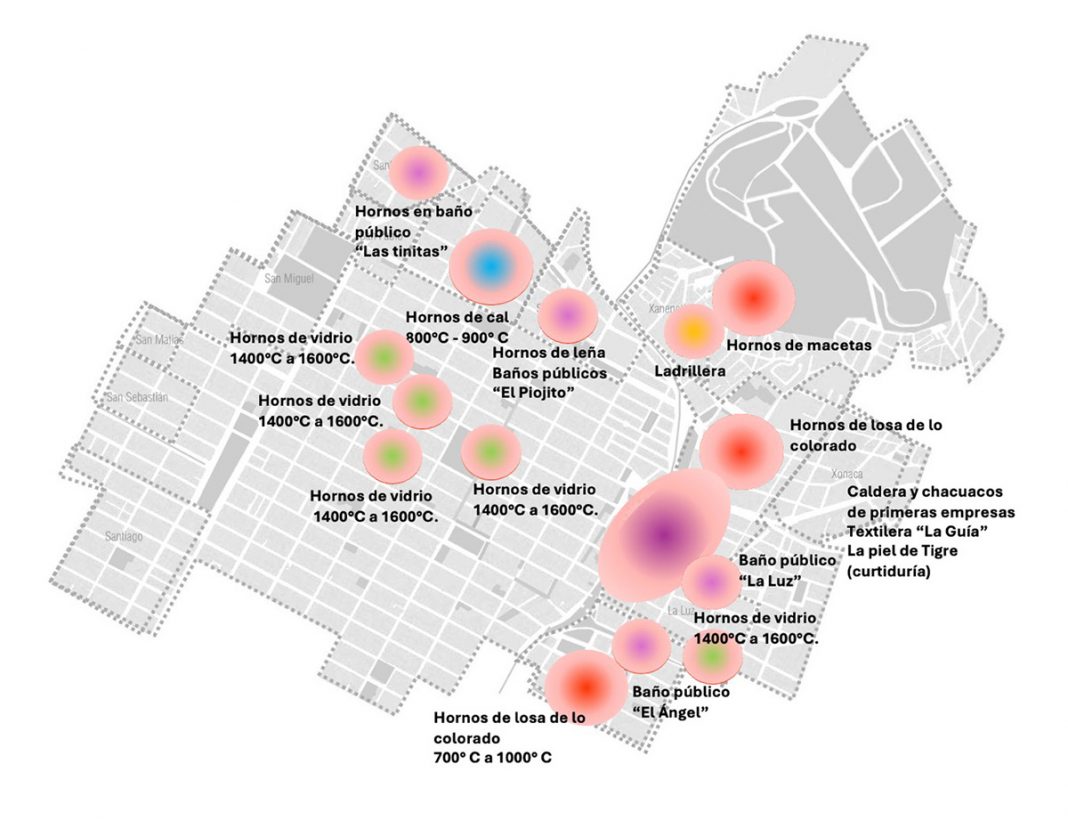

Uno de los materiales que se trabajaron en lo que hoy es la ciudad histórica fue “el vidrio blanco, verde y azul” a temperaturas entre 1400°C a 1600°C. Gómez de Lara (2019) refiere el primer horno, propiedad del español Rodrigo de Espinosa en 1542, cerca del convento de Santo Domingo. Para 1728, Antonio Pardo reporta un taller (10 Oriente). Para 1749, se establece la fábrica de vidrio “El Crisol”. En 1805 existen dos hornos más (2 Poniente 500 y 8 Poniente 500).

En la fábrica de Espinosa se fabricaban redomas (…) botellones, vinateras, vitrinas, faroles, frascos, vidrio de mesa y vasos en blanco cristalino. (Gómez de Lara, 2019, pág. 37)

Actualmente ya no existen fábricas de vidrio en la ciudad histórica; una de las últimas fue La Antigua Fábrica de la Luz, fundada en 1935, perteneciente a Víctor Martínez Filoteo, de la que solo queda la tienda en Analco.

Otros espacios fueron las ladrilleras, donde se realizan los bloques de ladrillo a base de tierra y barro. Estas se ubicaban en el nororiente del actual Centro Histórico. Ramírez Huitrón (2019) menciona que a partir del siglo XVIII es cuando se nota un incremento en el número de ladrilleras, como las de Osorio, o de la Bóveda, y la de Xanenetla o Cosío (1708). Actividad que decayó por la introducción de nuevos materiales y la prohibición de quema de combustible, además del alto costo de la leña o carbón.

Respecto a los sistemas de combustión, los hornos de ladrilleras, caleras y alfarerías funcionaban con leña, incluso hoy en día, con los mismos problemas ambientales y de salud de hace siglos.

Los sistemas de combustión más sencillos consisten en la quema de leña, carbón, aserrín, (…) generación de altos volúmenes de gases de color negro, (…), gases causantes del llamado efecto invernadero, problema ambiental de primer orden en la actualidad. (Quiroz Carranza, Cantú Gutiérrez, & García Martínez, 2021)

La emisión de contaminantes generados por las ladrilleras, como el dióxido de carbono, bióxido de nitrógeno, bióxido de azufre y las partículas menores, afectan el crecimiento y desarrollo pulmonar (…). (Hernández Raygoza, 2023)

En el caso de la elaboración de utensilios de cocina a base de barro, como la conocida “losa colorada” (platos, vasos, ollas y cazuelas) se producían en los denominados “hornos grandes” de planta circular, ubicados en los patios. En el caso de la “losa negra”, para celebraciones rituales y religiosas como el día de muertos (sahumerios, candelabros y “toros”), se requiere de un segundo horno conocido como “padilla”, de planta cuadrada, son colocados en algunos cuartos con cubierta para proteger el material.

Los alfareros del barrio de Analco comentan que los hornos llegan a someterse a temperaturas entre 700° C y 1000° C, que de alguna manera las emisiones de humo y calor impactan a las áreas más cercanas, como viviendas y áreas de trabajo, se queman pallets o tarimas para calentar los hornos. El barrio de Analco fue sede de varios talleres, actualmente solo queda el de las familias Villarados y Campos, y en la Luz, la Familia López Cano.

También se tiene el antecedente del barrio del Refugio, que en el periodo de los siglos XVII-XIX hubo hornos de cal. La calle 24 Poniente, entre 5 y 7 Norte, fue conocida como “Real de Caleras” (1612) y “Calle de Hornos”, en 1773 se reportan seis hornos de cal en el padrón municipal, incluyendo el horno de Chávez (1824). Para 1883, continúa Calle de Hornos (Leicht, 1936). En el caso de la cal, la piedra se metía a grandes hornos verticales, construidos con mampostería de piedra braza, donde se alcanzaban temperaturas de 800°C a 900° C.

Otros hornos que se usaban eran las calderas para los baños públicos de vapor, que producían temperaturas altísimas al interior y contaban con grandes chimeneas para la salida del humo. En todo el Centro Histórico hubo baños de vapor; en los barrios algunos dejaron de funcionar, como El Refugio, “Las tinitas” en Santa Anita y “El Ángel” en Analco. Actualmente quedan muy pocos, como “El piojito” y “Neptuno” en San Antonio o “La Luz”. Estos han cambiado a calderas u hornos de gas, todavía algunos funcionan con leña y es posible distinguir la emisión de humo por las chimeneas.

El humo que proviene de la quema de leña está hecho de una mezcla compleja de gases y partículas finas (…) nocivos tóxicos (…). El humo de leña puede afectar a todo el mundo, pero los niños, los adolescentes, los adultos mayores, y las personas con enfermedades pulmonares, que incluye el asma y el EPOC, o las personas con enfermedades cardíacas son las más vulnerables. (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2025)

Como hemos visto en el periodo virreinal la Ciudad Histórica de Puebla contó con varias prácticas artesanales que requerían de hornos y calderas, y como combustible la leña, práctica que aún perdura. Por lo que sería muy importante proponer proyectos que propongan el uso de otros combustibles y distintos tipos de hornos, que disminuyan en lo posible las emisiones contaminantes e incluyan la capacitación a artesanos, en especial los alfareros, para contar con mejores medidas de protección, y lo más importante: que los artesanos sepan que su salud está en riesgo si no se toman medidas a tiempo.

Los autores agradecen el apoyo del proyecto PAPIIT IN103925

“Temperaturas extremas y sus impactos en la salud en la ciudad de Puebla.

Evaluación de vulnerabilidades y posibles acciones de adaptación” de la UNAM.

* [email protected], [email protected]

Bibliografía

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (7 de Abril de 2025). El humo de la leña y su salud. Obtenido de Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos: https://espanol.epa.gov/espanol/el-humo-de-la-lena-y-su-salud

Bühler, D. (2001). Puebla: Patrimonio de la arquitectura civil del virreinato. Munich: Deutsches Museum.

Gómez de Lara, J. L. (2019). El arte del vidrio en Puebla. Cuetlaxcoapan. Enfoque al patrimonio, 34-39.

Hernández Raygoza, R. (26 de Noviembre de 2023). Infancia entre humo y arcilla: ladrilleras y su impacto en la salud pulmonar. Obtenido de La Jornada Ecológica: https://ecologica.jornada.com.mx/2023/11/26/infancia-entre-humo-y-arcilla-ladrilleras-y-su-impacto-en-la-salud-pulmonar-2289.html

Leicht, H. (1936). Las calles de Puebla: estudio histórico. Puebla: Gobierno del Estado de Puebla.

Quiroz Carranza, J. A., Cantú Gutiérrez, C., & García Martínez, R. (2021). Entre humo y arcilla: contaminación ambiental y sobreviviencia humana en la producción artesanal de ladrillos. México: Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Universidad Nacional Autónoma de México.

Ramírez Huitrón, D. (2019). La ladrillera de Cosío en el barrio de Xanenetla. La historia de un barrio a través de una industria. Cuetlaxcoapan. Enfoque al patrimonio, 12-19.