Este trabajo examina la relevancia de preservar las prácticas de cuidado ancestral de las comunidades indígenas, especialmente aquellas relacionadas con el Xocoyote, dentro del contexto del sistema familiar mesoamericano. Como expresa Rendón Garcini, entender la historia de un pueblo resulta difícil si se ignora el contexto geográfico en el que se ha desarrollado durante siglos.

En términos culturales, Mesoamérica se conceptualiza como una región donde se comparten elementos propios de las antiguas civilizaciones prehispánicas, según la interpretación de Paul Kirchhoff, quien sostiene que los habitantes tienen en común una historia cultural compartida que trasciende los cambios superficiales de lengua y vestimenta.

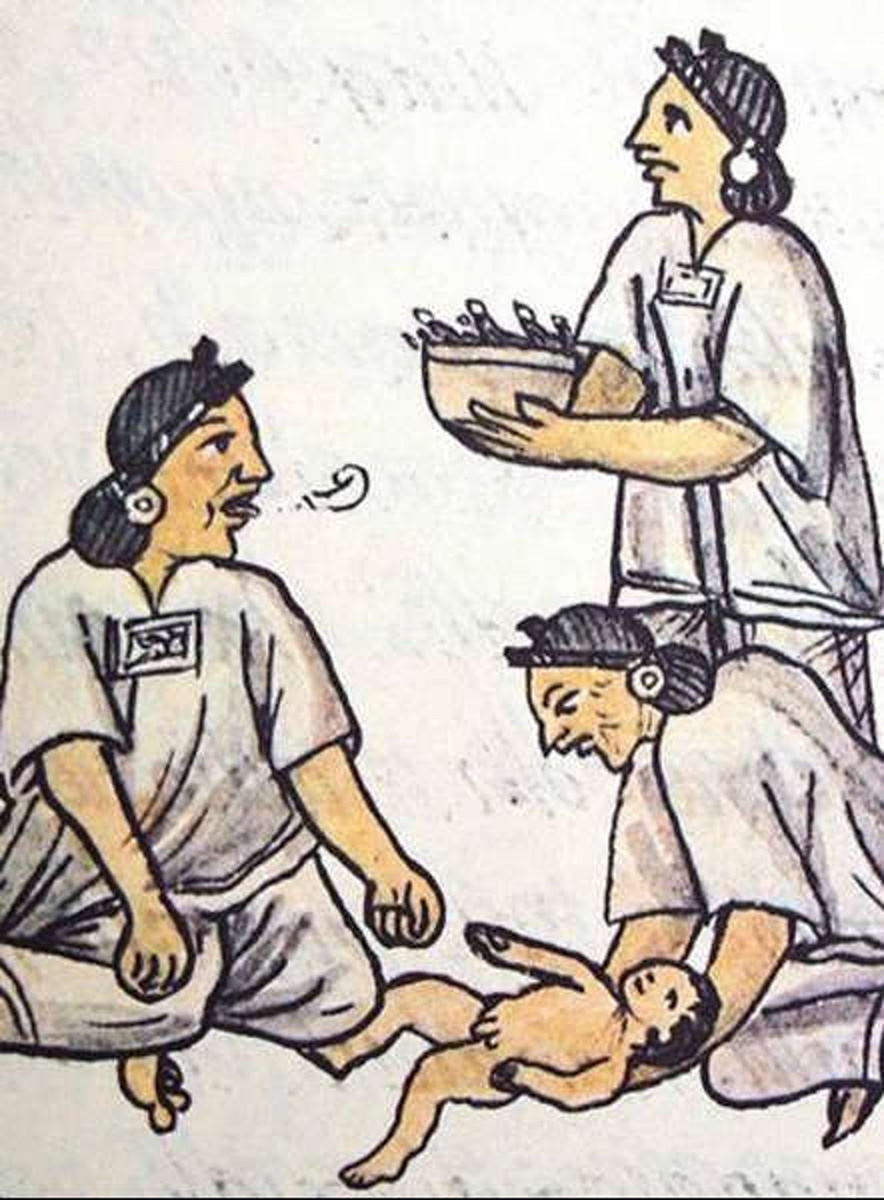

El sistema familiar mesoamericano

David Robichaux, tras muchos años de investigación en comunidades nahuas en Tlaxcala, realiza importantes contribuciones al conocimiento de la organización familiar en México. Su labor consiste no solo en registrar costumbres culturales particulares, sino también en proponer un marco teórico que facilite la comprensión de estos fenómenos como sistemas completos y coherentes. El problema principal en la investigación sobre familias en México radica en que los análisis operan sin reflexionar sobre supuestos tomados de otras culturas que no son aplicables a todos los sectores de la población mexicana.

Según Robichaux, el sistema familiar mesoamericano constituye una estructura organizativa compuesta por tres componentes clave que trascienden las explicaciones meramente económicas:

Residencia virilocal: Después del matrimonio, la pareja se establece en la casa de los padres del esposo, convirtiendo temporalmente una familia nuclear en extensa. Esta práctica va más allá de ser una solución habitacional temporal y se convierte en una etapa crucial dentro del ciclo de vida familiar. Al casarse, los hermanos varones llevan a sus esposas a vivir en la casa de sus padres, mientras las hermanas se mudan a la casa de sus suegros.

Herencia patrilineal preferencial: La tierra se transfiere principalmente a los hijos varones, aunque las mujeres no quedan completamente excluidas del proceso hereditario. Como caracteriza Robichaux, se trata de una “herencia masculina preferencial igualitaria” que busca dar partes equitativas a todos los varones, aunque las mujeres heredan cuando no tienen hermanos y, en muchas partes, reciben algo de tierra, pero siempre en extensiones menores.

Ultimogenitura: El hijo más joven (xocoyote) permanece en la casa familiar y la hereda a cambio de cuidar a sus padres en la vejez. Con el tiempo todos los hijos se van excepto el xocoyote, quien se queda cuidando a sus padres y como agradecimiento hereda la casa.

Este sistema demuestra que las estructuras familiares extensas en México no pueden explicarse únicamente por restricciones económicas, ya que las familias con mayores recursos tienen mayor facilidad para adherirse a estas normas culturales ancestrales.

La feminización del cuidado: De Xocoyote a Xocoyota

La palabra náhuatl xocoyote se refiere al hijo más joven quien asume la responsabilidad de cuidar a sus padres hasta el final de sus días. Este sistema opera bajo principios de reciprocidad que van más allá del intercambio económico, convirtiéndose en un modo de crear capital social basado en redes de compromiso mutuo.

El xocoyote hereda la propiedad familiar original —típicamente la parte más valiosa de la herencia— en un acuerdo tácito entre generaciones que garantiza apoyo financiero y emocional para los padres en un contexto donde los sistemas de pensiones estatales son insuficientes. En Tlaxcala, donde 70 por ciento de la población carece de seguridad social y 40 por ciento vive en pobreza, estos sistemas emergen como la principal fuente de protección social para las personas mayores.

Un cambio crucial está ocurriendo en el sistema: la feminización de los roles. Cada vez es más común que la responsabilidad recaiga en las hijas más jóvenes (xocoyotas), reflejo de profundos cambios sociales y la persistencia de desigualdades de género.

Esta separación de roles perpetúa desigualdades: las mujeres asumen la carga física y emocional del cuidado sin garantías equiparables en materia de herencia. La transición hacia la xocoyota no elimina esta disparidad; más bien la reconfigura, ya que se espera que ella cuide por amor y deber filial, mientras que para un hombre representa una forma de fortalecer su patrimonio.

Cosmovisión del cuidado vs. modelo asistencial

El sistema enfrenta tensiones significativas. La persona cuidadora principal puede experimentar que su dedicación no es valorada, mientras hermanos ausentes justifican su apoyo mediante contribuciones económicas esporádicas. La migración masculina agrava estos conflictos: cuando el xocoyote designado emigra, el sistema enfrenta crisis y la xocoyota surge como respuesta adaptativa. La longevidad creciente también intensifica la carga sobre la familia cuidadora, haciendo que la promesa de herencia sea más distante e insuficiente para compensar décadas de sacrificio.

El sistema de asistencia social mexicano, originado en iniciativas de “primeras damas” con enfoque residual, contrasta con la “cosmovisión del cuidado” mesoamericana. En esta última, el cuidado no es un servicio transaccional, sino una práctica arraigada en reciprocidad, vida comunitaria y una visión donde las personas mayores son reservorios de sabiduría.

Esta distinción explica por qué las políticas tradicionales tienen éxito limitado en las comunidades y por qué los sistemas de herencia indígena siguen siendo la principal red de protección social.

Para profesionales en ciencias del envejecimiento, el análisis del sistema xocoyote revela varios aspectos fundamentales:

Identificación del cuidador real: Es esencial reconocer a la xocoyota o esposa del xocoyote como la auténtica responsable del cuidado para orientar el respaldo y monitoreo adecuado.

Programas culturalmente adaptados: En vez de impulsar residencias que implican ruptura familiar, es más favorable considerar programas de “respiro” para familias cuidadoras y mediación en disputas hereditarias.

Reconocimiento del trabajo no remunerado: Se requieren medidas que proporcionen apoyo económico directo a quienes cuidan, reconociendo su trabajo y garantizando acceso a seguridad social.

Enfoque de codiseño: El Estado debe pasar de un enfoque vertical a un modelo colaborativo que fortalezca los recursos comunitarios existentes.

Viabilidad del sistema en un entorno de modernización

El sistema xocoyote demuestra que el cuidado de personas mayores tiene profundas implicaciones culturales y políticas. La conversión del xocoyote en xocoyota no implica solo un cambio en roles de género, sino que alerta sobre la viabilidad del sistema en un entorno de modernización acelerada, evidenciando la capacidad de adaptación de estos sistemas culturales.

Como expertos en gerontología social, se debe cuestionar la disponibilidad para aprender de estos sistemas ancestrales y desarrollar modelos de cuidado más equitativos y perdurables. ¿Es posible concebir estrategias gubernamentales que fortalezcan los lazos intergeneracionales tan valiosos?

Las respuestas impactarán no solo el futuro del cuidado de personas mayores, sino que revelarán la capacidad como comunidad para reconocer la experiencia de los mayores y la entrega de quienes los cuidan —especialmente las mujeres que sostienen estos sistemas mediante trabajo invisible pero esencial.

Quizás esta sea una manera más apropiada de festejar los 500 años.

1 El texto es una síntesis de la conferencia inaugural dictada en el foro de cooperación internacional derechos y atención para las personas adultas mayores víctimas de violencia del Fondo conjunto de cooperación México-Uruguay realizado el 25 de junio de 2025 en el Centro Vacacional de la Trinidad, Tlaxcala.

Referencias

Kirchhoff, P. (1960) Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, en Suplemento de la revista Tlatoani Núm. 3, ENAH

Rendon Garcini, R. (2011) Tlaxcala. Historia Breve, FCE/Comex.

Robichaux, D. (1995). Le mode de perpétuation des groupes de parenté: la résidence et l’héritage à Tlaxcala (Mexique), suivis d’un modèle pour la Mésoamérique [Tesis doctoral, Universidad de París X].

Robichaux, D. (1997a). Un modelo de familia para el ‘México Profundo’. En R. Coronado & G. Robledo (Coords.), Familia y cultura en la edad moderna (pp. 187-213). Sistema DIF.

Robichaux, D. (1997b). El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias demográficas: un régimen demográfico en el México indígena. Papeles de Población, 32, 65-95.

Robichaux, D. (2002). El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias demográficas: un régimen demográfico en el México indígena. Papeles de Población, 8(32), 59-95.

Robichaux, D. (2005). Principios patrilineales en un sistema bilateral: Herencia y residencia y el sistema familiar mesoamericano. En D. Robichaux (Comp.), Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas antropológicas (pp. 167-272). Universidad Iberoamericana.

Robichaux, D. (2007). Familias nahuas en la edad industrial: Cambios y permanencias en la estructura y organización domésticas en Tlaxcala. En D. Robichaux (Comp.), Familias mexicanas en transición: unas miradas antropológicas (pp. 89-156). Universidad Iberoamericana.

Robichaux, D. (2017). Familias residenciales y grupos locales de parentesco en Mesoamérica hoy. Arqueología Mexicana, 140, 76-80.