La hora de la máscara protagónica

El santo contra los escépticos en materia de mitos

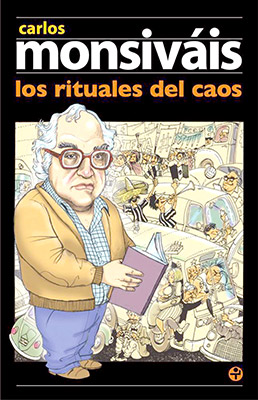

* Carlos Monsiváis, (1995). Los rituales del caos, México: Ediciones Era.

Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo, nace el 23 de septiembre de 1915 en Tulancingo, Hidalgo, y muere en 1984 en la Ciudad de México. En 1920 su familia se traslada a la capital, por el rumbo del Carmen, y allí Rodolfo opta por el gran recurso de los niños sin recursos: el triunfo deportivo. Juega futbol y beisbol, aprende lucha olímpica y, finalmente (el argumento económico es la vocación más personal), Rudy y sus hermanos se dedican a la lucha libre en las arenas chicas: la Roma Mérida, la Escandón, la Libertad… ¡Qué tedio tan activo! Por una paga inferior a lo simbólico, y un crédito que se extravía en carteles rotos y pintarrajeados, se combate tres veces al día en locales ruinosos, donde la iluminación lo único que permite es intuir al adversario, y los estímulos corren por cuenta de las transas de los promotores y los insultos y objetos lanzados con ganas exterminadoras. “¡Échenles cascarazos, más dolorosos que las mentadas!”

Rudy Guzmán es un nombre sin “garra” y no pregona méritos o estilo. Con prosa adoratriz, el biógrafo de El Santo, Eduardo Canto, refiere el cambio appeal. Un buen día el árbitro y matchmaker Jesús Lomelín, observa al talentoso Rudy y a su falta de imagen. Para triunfar, le dice, un luchador necesita una personalidad vistosa. Persuadido, Rodolfo se enmascara y aparece Murciélago II (en honor de Jesús el Murciélago Velázquez que, en el entarimado, abría su bolsa llena de murciélagos, que hacían las delicias de los espectadores en las alturas). Sin influencia de la filosofía existencial, Lomelín persuade de nuevo a Rodolfo: “Tienes que ser tú mismo, y para eso tienes que ser otro”, y le recuerda a Simón Templar, alias El Santo, héroe justiciero de las novelas policiales de Leslie Charteris y de una serie cinematográfica. Rodolfo acepta y surge El Santo en el universo de Wrestling o del Catch-as-catch-can, en la Arena Nacional, la Arena México, la Arena Coliseo en la capital, la Arena Anáhuac de Acapulco, la Arena Canada Dry de Guadalajara, la Arena Monterrey, el Palacio de los Deportes de Torreón.

La lucha libre en México hace cuarenta o cincuenta años: un reducto popular donde se encienden y tienen cobijo pasiones inocultables; ídolos que lo son porque muchos pagan por verlos; broncas en el ring donde los temperamentos superan a los vestuarios; pasión gutural y visceral por los “rudos” y admiración dubitativa por los “científicos”; espectadores levantiscos que gritan “¡Queremos sangre!” tal vez para imaginarse los sacrificios en el Templo Mayor; nombres que representan gruñidos de la escénica y el estruendo sinfónico de la caída de los cuerpos. Recuerden, recuérdenlos: Tarzán López, la Tonina Jackson, Sugi Sito, Black Shadow, Blue Demon, el Cavernario Galindo, el Médico Asesino, Enrique Llanes, Gori Guerrero, Jack O’Brien, Bobby Canales, Firpo Segura, el Lobo Humano, el Lobo Negro… Durante dos o tres horas y varias veces a la semana, estas celebridades obtienen seguidores combativos, imitadores, adversarios falsos y verdaderos dentro y fuera del ring.

¡Soberbia inauguración! No falte a la Arena Coliseo en la calle de Perú, con el encuentro cumbre: Tarzán López, campeón del mundo versus El Santo, retador, campeón nacional de peso medio y wélter. En una entrevista larga (Proceso n. 380), El Santo relata el acontecimiento.

Fue el 2 de abril de 1943, también lo recuerdo perfectamente. Por primera vez en la historia del deporte del rey box y de la lucha libre, un coloso de concreto y acero con cabida para varios miles de aficionados se iba a ofrecer al servicio del público. Las luces del monstruo brillaban con intensidad y como miradas de insectos que giran vertiginosamente alrededor de una llama, millares de personas pugnaban por asistir al programa de lucha que inauguraba el Coliseo. Yo había sido escogido para cubrir el evento estelar. La responsabilidad era enorme, pero se consideraba que tenía méritos suficientes para ocupar ese lugar privilegiado porque en aquella época yo ostentaba los campeonatos wélter y medio de la República Mexicana. Era el primer luchador que ostentaba dos coronas, y mi ambición me llevaba a tratar de alcanzar la tercera, pero ésta mundial. En esa noche iba a disputar al que orgullosamente la ceñía. Sonó el silbato que anunciaba la primera caída y me arrojé sobre mi contrincante con el ciego afán de eliminarlo en una forma rápida, pero todos mis esfuerzos se estrellaron ante un muro inconmovible: era Tarzán López. En ese tiempo, dudo que hubiera algún hombre de su peso que pudiera vencerlo.

Tarzán fue un verdadero campeón y por eso yo no he tenido empacho en afirmar, en mi opinión particular, que ha sido el mejor luchador que hemos tenido. Bregué duramente y por largos minutos, que se me hicieron interminables siglos. El encuentro tuvo alternativas, pero al fin, la serenidad de mi adversario, su mayor consistencia, su mejor preparación, su más larga experiencia, en fin: su mayor capacidad, tuvo que imponerse pues bajo la presión de una durísima llave me rendía y mastiqué en mi esquina el despecho de mi derrota. Con la misma furia salí para la segunda caída: la historia volvió a repetirse. Mis mejores armas fueron empleadas. Aun cuando sabía bien que lastimaban, no decrecía su orgullo de campeón y éste lo hacía superarse. Por si todo ello fuera poco, la multitud, que en forma insospechada llenaba la arena hasta sus más recónditos rincones, estaba en contra mía. Mi estilo rudo de luchar me había granjeado grandes antipatías y no obstante que en aquellos momentos, de acuerdo con las reglas respectivas, luchaba limpio, los gritos de burla y de desdén me perseguían. Por el contrario, mi oponente siempre fue mimado en todo momento. Esto naturalmente influye en una forma directa en el ánimo de cualquier persona y le resta valor para seguir en la brega. No quiero recordarlo, pero perdí también la segunda caída y la tercera tuvo que suspenderse, y aunque después he sufrido también derrotas graves, nunca como aquella vez sufrí tanto en mi amor propio, por lo que considero que esa noche ha sido la más ruda que he tenido sobre el ring.

En ese tiempo, El Santo es todavía un villano, el Malvado que se ufana de su encanallamiento y le pica los ojos o le da de puntapiés al Héroe Caído, mientras el réferi suplica moderación, y aullan su complacencia indignada los asistentes al circo de la Roma azteca. Su perversidad provoca récords de entrada, furias sobre el ring, poemas instantáneos. “Cada lucha de El Santo es una página plena de dramatismo. Una tragedia de Esquilo o un poema de Homero”. (J. Luis Valero Mere en 100 años de lucha libre en México.)

Twittear