Uno de los grandes problemas socioeconómicos de nuestro país, y quizá de la economía mundial, es el del empleo, pues a través de él la mayor parte de la población obtiene sus ingresos para vivir. En nuestro país, a mediados de 2024, de 60.9 millones de personas que son activas económicamente, solo 5.2 por ciento dependen de su capital (empleadores), en tanto que 57.7 millones son ocupados que obtienen su ingreso por su trabajo, y 1.6 millones son oficialmente desocupados.

El crecimiento y el bienestar de la población demandan mayor empleo, mejores ingresos y adecuadas condiciones de trabajo. Veamos estas tres cuestiones.

- Considerando los datos de Inegi, a los 1.6 millones de desocupados se le pueden agregar 4.8 millones de personas que están “disponibles para trabajar, que no buscan empleo por considerar que no tienen posibilidades” de encontrarlo, lo cual eleva la tasa de desocupación oficial de 2.7 por ciento a 10 por ciento, lo que significa que se requerían 5.4 millones de puestos de trabajo, y si sumamos a las personas que se incorporan por primera vez al mercado laboral, se puede concluir que es necesario generar más de 6 millones de empleos en 2025. Esto sin considerar que hay 4.4 millones de subocupados, con jornadas parciales y demandan más horas.

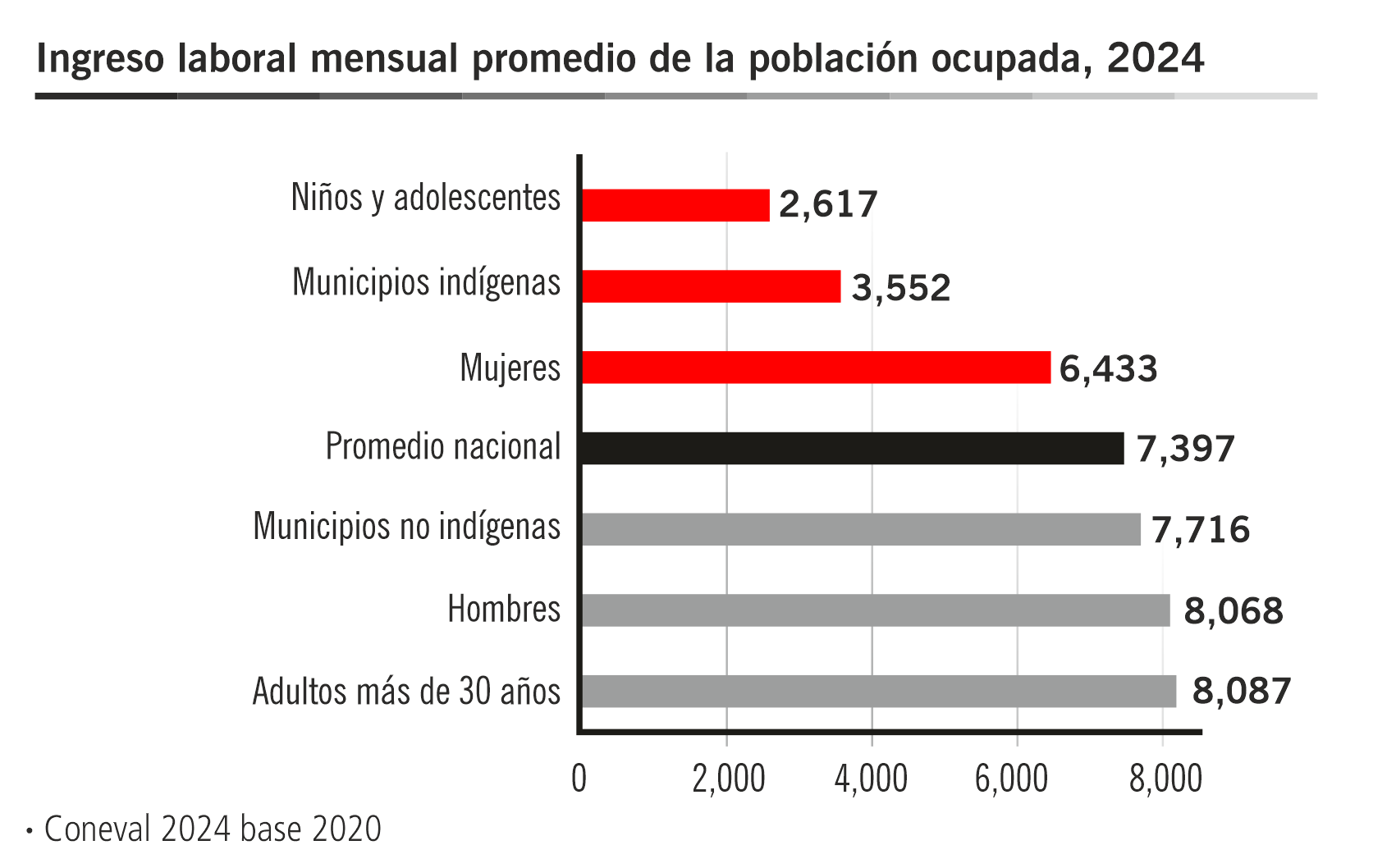

- Desde el lado de los ingresos, 38.1 por ciento de las personas que tienen un empleo ganan hasta un salario mínimo; es decir, menos de 7 mil 467 pesos al mes (correspondiente a las entidades no fronterizas). Estos bajos salarios se expresan en que 35.1 por ciento de la población se clasifique con “pobreza laboral” (Coneval, 2024), pues tiene un ingreso familiar inferior al costo de la canasta alimentaria, para decirlo de otra manera: a más de una tercera parte de la población no le alcanza ni para comprar los alimentos básicos. Esta “pobreza laboral” es diferenciada: 30.7 por ciento en el ámbito urbano y 48.5 por ciento en el rural; 33.2 por ciento los varones y 39.4 por ciento las mujeres; Chiapas (62.3 por ciento), Oaxaca (60 por ciento) y Guerrero (55.9 por ciento) son las entidades que tienen los más altos porcentajes de pobreza laboral. El gráfico destaca que son las personas de menor edad, las mujeres y los indígenas los que reciben menores ingresos, son los sectores con mayor exclusión y explotación históricamente.

- En términos de las condiciones de empleo, un primer indicador es que 59.5 por ciento de los ocupados no tienen acceso a alguna institución de salud. Si tomamos en cuenta únicamente a los trabajadores subordinados y remunerados (que son 69.2 por ciento del total de empleos), resulta que 48.3 por ciento tiene un contrato de base o indefinido, los demás son temporales o sin contrato escrito. Ya no se diga el número de trabajadores que tienen un contrato colectivo de trabajo, que según la STPS son un total de 30 mil 536 de contratos legitimados, y poco más de 5 millones de trabajadores, con una tasa de sindicalización de 13.5 por ciento, lo cual nos indica la fragilidad de las relaciones laborales y la alta vulnerabilidad de los derechos de los asalariados.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum

El documento de campaña de la presidenta Sheinbaum “100 pasos para la transformación” contiene un conjunto de propuestas sobre la problemática del empleo, que relaciona tanto los logros de la 4T y lo que se proyecta como su “Segundo Piso”. Exponemos algunas de las más importantes y explícitas.

Destaca su señalamiento sobre el crecimiento del empleo vinculado con las inversiones a partir de la relocalización (nearshoring) y del T-MEC, apuntando que entre 2018 y 2023 se generaron 383 mil puestos de trabajo, por lo que considera que es necesario atraer más inversiones, pero con condiciones mínimas: sostenibles, alineados con la política industrial y los sectores estratégicos, y “deben respetar los derechos laborales y ofrecer empleos y salarios justos y dignos”.

Valorando las reformas legales al Infonavit e ISSSTE, entre otras, y reivindicando el derecho a la vivienda, se propone la construcción de 75 mil viviendas anuales, lo cual generaría un millón de empleos.

Haciendo un recuento de los proyectos emblemáticos de la administración de AMLO, destaca que con el Tren Maya se generaron 114 mil empleos; con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 136 mil, y con el AIFA, 6 mil directos y 100 mil indirectos. En este contexto, se propone la inversión en infraestructura, que implica generación de empleo: concluir los proyectos iniciados en la administración anterior (Tren Maya, Dos Bocas), ampliar la red de carga ferroviaria, siete nuevas rutas para transporte de pasajeros, ampliar la red carretera, de los puertos y aeropuertos; además de ampliar o modernizar infraestructura en salud, educativa y de telecomunicaciones. Se anuncian también la expansión de los proyectos de inversión en energía, que también impactarán positivamente al empleo.

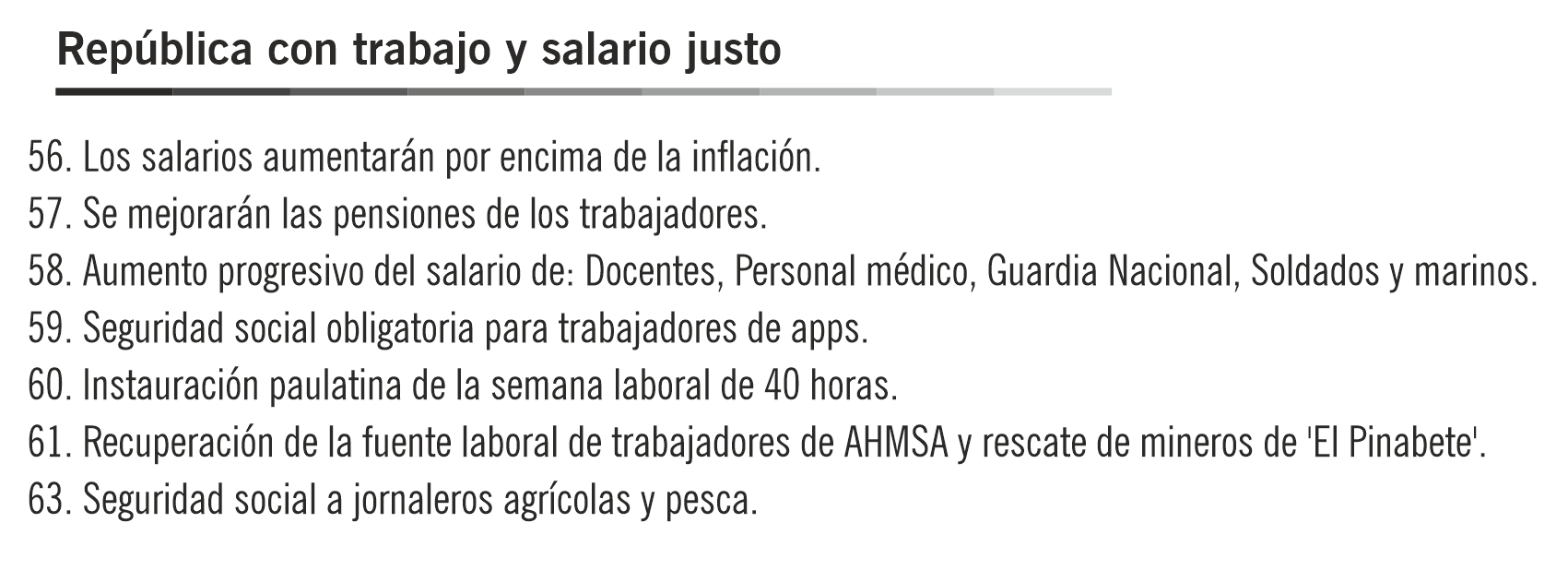

Por otro lado, en el apartado sobre derecho al trabajo, se centra en el logro de la 4T del incremento del salario mínimo, que fue de 117 por ciento a nivel nacional y del 227 por ciento en la zona fronteriza, lo cual posibilitó que 5.1 millones de personas salieran de la pobreza. En el cuadro se transcriben los compromisos anunciados en los primeros días de la administración de la presidenta Sheinbaum, al cual hay que sumar la continuación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados.

Consideraciones finales

De acuerdo con la revisión que hemos presentado y la problemática del empleo, se puede resumir que la propuesta económica de la actual administración presidencial tiene como eje central el crecimiento económico, vinculado con la integración regional (vía T-MEC) y la disminución de la pobreza. La determinación de inversión pública está en relación con los sectores estratégicos y el fomento de la inversión privada, destacando su estrategia de relocalización y el T-MEC. El crecimiento del empleo estará en función de la dinámica de esta propuesta. Se trata de la inserción en el régimen de acumulación mundial, dominado por el capital financiero, cuyos ejes productivos son la integración a las cadenas globales de valor, que requiere mayor infraestructura y naturaleza; inserción que tiene un carácter subordinado.

Así, un reto que tiene que enfrentar, es el proteccionismo imperial de Estados Unidos, mostrado en estos meses, extremado con la agresiva declaratoria de D. Trump y su racismo migratorio; que si se concreta en restricciones comerciales podría generar obstáculos para el crecimiento del empleo en México. Pero, el proteccionismo comercial es más amplio, y tiene que ver con la disputa por el mercado mundial y la hegemonía productiva.

Este régimen de acumulación limita el crecimiento del empleo, en la medida que se basa en la elevación continua de la productividad laboral con tecnologías automatizadas, con esquemas de subcontratación, salarios diferenciados y alta rentabilidad del capital. La economía mexicana se ve restringida por las políticas y estrategias del capital hegemónico mundial. Igualmente, la inversión pública está basada en la austeridad republicana y las finanzas equilibradas, criterios que pueden limitar tanto el aumento del empleo como la recuperación. De cualquier manera, la propuesta de la actual administración es insuficiente para solucionar a largo plazo los problemas enumerados inicialmente, pues son endémicos a la posición y carácter del régimen de acumulación dominante en nuestra economía.